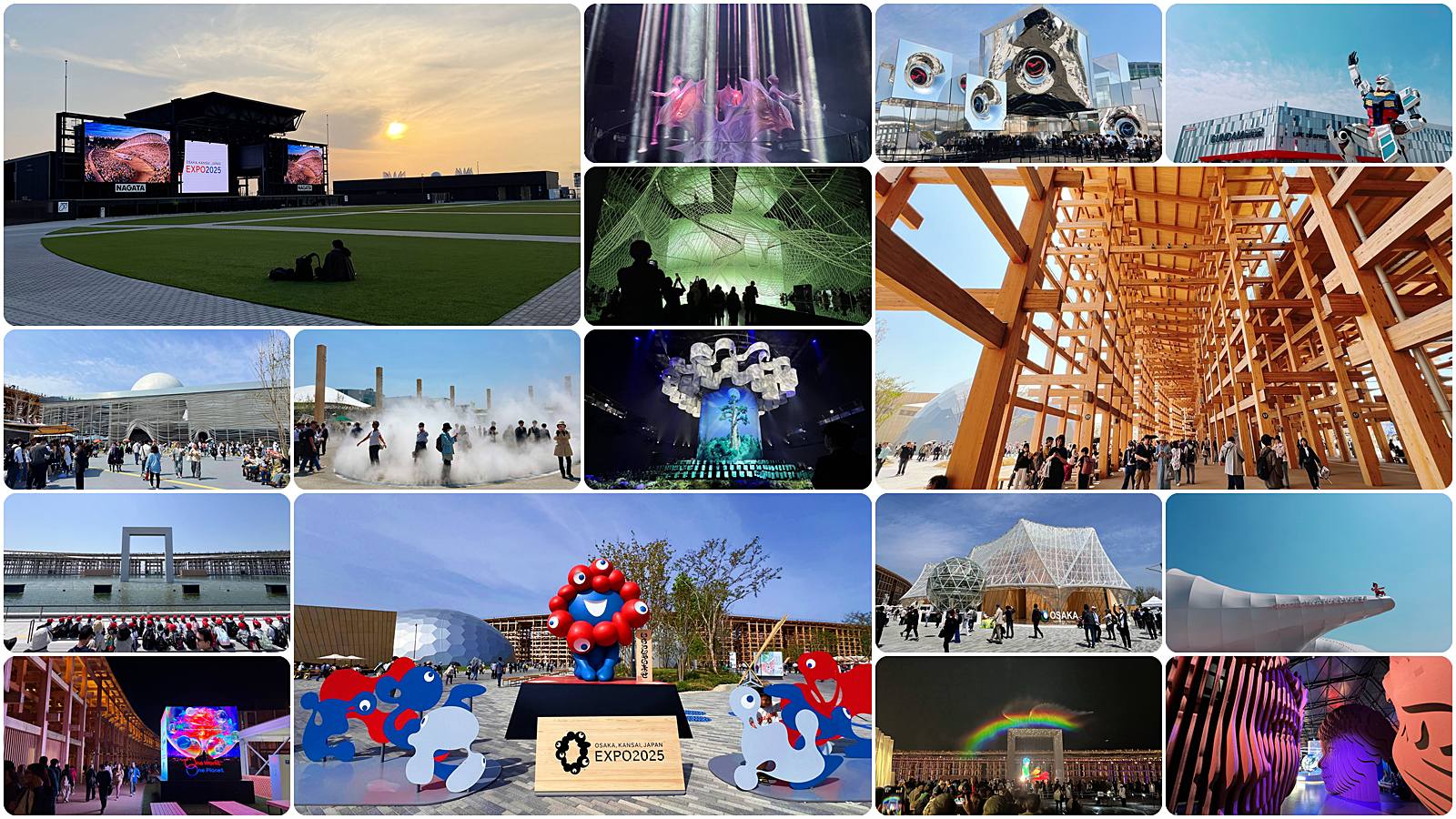

《Better Co Being》是大阪萬博會場最不一樣的展館,無炫技,無特效,也無需語言和閱讀新知,卻成為眾展館之中最有連結感的一個地方!

未來最重要的能力

繼資訊革命之後,數位革命正透過網路、社群媒體和生成式人工智慧,全面改寫人類的生活節奏,人類已然進入一個資訊爆炸的時代,一切都能更快、更即時、更智慧,但也因此我們迎來的是一個被過度演算法分類、價值觀碎片化、語言逐漸失效的世界裡。

一個必須被再次提起的問題浮現了:

當你可以接收上億筆資訊、生成上百種答案,那你是否還能真正感受到身邊的這個人?或者,你自己?

在這樣的十字路口,2025大阪世界博覽會的《Better Co-Being》選擇一個不主流的回答:設想一個自然與人工智能共存的場域,是一片沒有牆、沒有邊界的人造森林,人與人、人與自然之間,再次學會如何靠近。

生命的共鳴

▌展區:Signature Pavilion

▌展館:《Better Co-Being》

▌策展人:宮田裕章

▌展館介紹:從「共感」出發,《Better Co-Being》展館的設計仿若一座感官的森林,沒有屋頂也沒有牆壁,讓環境隨著季節、天候及時段變化,再透過結合水霧、聲音、色彩與交錯動線等動態技術,重新打開人與人、人與環境之間的感官互動、共鳴,更進一步思考未來社會如何更彼此相連。

▌展館內容:小組移動的互動展覽,不能隨意離開或快速移動,45分鐘

▌推薦分數:★★★★★

▌特別提醒:戶外場地若遇打雷會取消

《Better Co-Being》

《Better Co-Being》是由各種生命形式圍繞而成的開放空間。

位於大阪萬博園區正中央,與靜謐森林比鄰,漫步其中的你,不會看到互動橫幅大螢幕、炫目機械裝置、個人化頭套載具,沒有明確的入口與出口,也不再是單向的展示,他擁有的是森林、植物、陽光與水霧,為參觀者彼此提供一個不是靠語言,而是靠感覺來建立信任與理解,共享的、強大的、永續的動態環境,也是一場共感能力的演練場。

內部展區

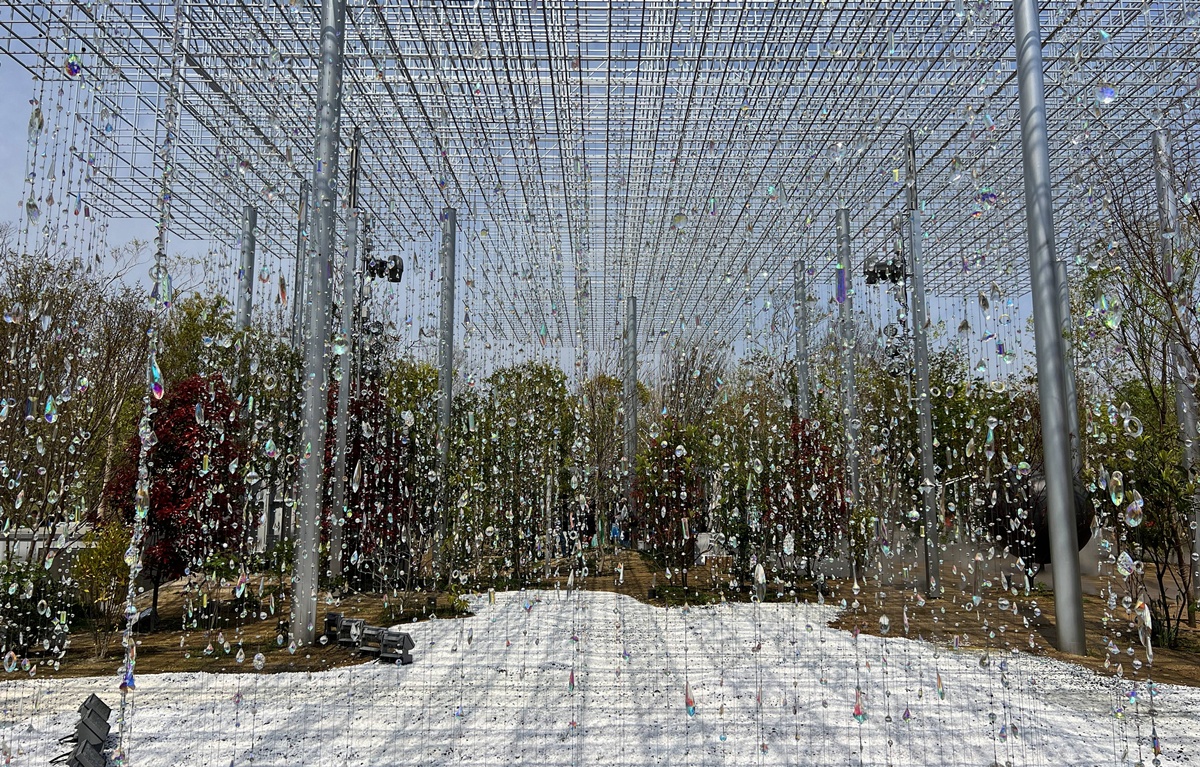

《Better Co-Being》摒棄了常見的牆壁或天花板,而是由一個四層銀色網格狀頂篷構成,高11米,僅由纖細的柱子支撐,由於精心設計的連接,頂篷彷彿雲朵般飄浮。

空氣中瀰漫著水霧,輕柔地沾濕睫毛,天光與彩虹從沒有遮蔽的空間灑落,音樂像是在彼此耳語,每一顆樹都是另一種意識的象徵,每一層霧氣,都是我們與他人之間的情緒邊界,僅是這樣,隱隱便能覺得有什麼東西正在悄悄連結著你和他人。

《Better Co-Being》沒有明確的IG打卡熱點,沒有主持人,也沒有明確的主舞台,你不會被語音導覽拎著走,也不會在某一劇場中被搪塞口號,每個人走在其中,彼此距離忽遠忽近,好奇他人的好奇、抬頭他人的抬頭,默默地與小組內部形成一個群體走向,就算彼此語言不通,卻都心意相通。

也許,「共感」就是一種人類與生俱來的超能力。

共感力

策展人宮田裕章先生打造的社會願景之一是「共鳴社會」,即充滿活力和多樣性的社會,每個人都能透過與他人共同體驗而綻放光芒。明明什麼都不給你看,只是邀請你放下手機、放慢腳步、睜開眼睛、用皮膚去感覺空氣的濕度、光的移動、以及旁人思考時的存在,卻給予了一種「正在和世界共振」的體驗。

如果說《Better Co-Being》是一場展覽,它其實沒有任何要你記得什麼的重點,反而卻在你內心注入一句話:你,還願意相信與人產生連結嗎?

和世界共振吧

《Better Co‑Being》不僅是「看」與「感受」,更是一種「與他人共創」的實驗場域。

這是我認為這座展館最珍貴的地方,它不替你定義未來,只是讓你有機會重新察覺:你與他人之間的距離,是可以靠近的,然後,靠你自己的力量,去開拓不一樣的未來。

我想,它想說的是:在沒有牆、沒有藩籬的空間中, 透過共享、回響與連結, 我們仍然可以看見彼此內心的光,也會被我們自己的感情指引。

畢竟,未來最重要的能力,不是炫目的科技、也不是高度智慧,而是共感力

《Better Co-Being》

萬博官網(預約用):https://ticket.expo2025.or.jp/zh-tw/myticket/(須提前註冊與購票才能進行預約)

展館官網(資料閱讀用):https://co-being.jp/expo2025/en/concept/

2025大阪世界博覽會快速上手指南總整理(2025.7.11更新)

時間:2025/4/13-10/13,共6個月

地點:日本關西地區/大阪夢洲

活動專題:2025大阪世界博覽會快速上手指南總整理!8大主題展區、5項參觀重點、3條遊園主題路線,只看一篇就能順利出發!